I. Vorüberlegungen

I. Vorüberlegungen I. Vorüberlegungen

I. VorüberlegungenWem jubeln wir zu? Gibt es überhaupt Momente, in denen wir einem Menschen öffentlich zujubeln? Popstars bei großen Konzerten, Fußballmannschaften nach großem Sieg? Oder ist uns das ganz fremd, geradezu abstoßend?

Können wir Gott zujubeln und das auch noch öffentlich? In jedem Gottesdienst tun wir es: »Ehre sei Gott in der Höhe…!«

Wie wollen wir davon erzählen, dass »die ganze Menge der Jünger anfing, Gott zu loben mit lauter Stimme« (Vers 38), als Jesus einzog in Jerusalem? Begeistert es uns oder bleiben wir skeptisch?

Unsere Einstellung zu diesen Fragen wird auch unsere Erzählung beeinflussen.

Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem hat als Hintergrund die Weissagung aus dem Buch des Propheten Sacharja (9,9). Dort wird beschrieben, dass der künftige Retter »auf einem Esel reitend, auf dem Füllen einer Eselin« nach Jerusalem einzieht.

Es ist also nicht nur einfach ein Besuch in Jerusalem, den Jesus hier ausführt, sondern er zeigt seinen Anspruch als Retter, indem er genau diese »Vorgaben« von Sacharja ausführt. Deshalb ist auch der Anfang der Geschichte wichtig und so ausführlich beschrieben.

Ob freilich die Leute von Jerusalem die Stelle bei Sacharja kannten und das Handeln Jesu damit verknüpfen konnten, bleibt offen. Wer es aber erkannt und dann auch gleich kritisiert hat, waren Pharisäer und schriftkundige Menschen.

In allen anderen drei Evangelien ist es übrigens eine große Menschenmenge, die Jesus zujubelt. Nur bei Lukas steht, dass es die »Menge der Jünger« war – und damit vielleicht mehr als zwölf Menschen, aber doch eine kleine und einheitliche Gruppe.

Auf jeden Fall aber ist es eine Erzählung, die Jesus auf dem Höhepunkt seines Wirkens zeigt, sozusagen in vollem Licht oder: »Am helllichten Tag«.

Für Kinder ist die Geschichte klar:

Für Kinder ist die Geschichte klar:

Jesus ist der Held und sie würden gerne dabeistehen und ihm zujubeln. Die Pharisäer sind immer schon die »Nörgler« und sollen das Bild auch nicht weiter trüben.

Trotzdem ist es gut, an diesem Bild ein wenig zu rütteln und die Fragen, die ich oben (s. »Zugänge für den Vorbereitungskreis«) gestellt habe, auch mit den Kindern anzuschauen.

Ich schlage vor, verschiedene »Jubellieder« zu singen und dabei auch gerne eine »Hitparade« aufzustellen:

Ich schlage vor, verschiedene »Jubellieder« zu singen und dabei auch gerne eine »Hitparade« aufzustellen:

Lobe den Herren, den mächtigen König

(EG 316/KuS 378/LJ 178);

Lobet und preiset, ihr Völker

(EG 337/ KuS 381/LJ 196/KG 190/KKL 110);

Mein Gott ist so groß (KuS 337);

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG RT/KuS 398/LJ 560/KG 112/KKL 85);

Sanna, sannanina (KuS 129/MKL2 94/KKL 128/LH 69); Lied, das während der Geschichte vom Einzug gesungen wird.

Einen Begrüßungsruf entwerfen und als Psalm lesen:

»Wenn Jesus heute zu uns käme,

dann würden wir ihn gerne begrüßen.

Wir würden ihm sagen:

…. (Voten der Kinder) und …

Es wäre schön, wenn Jesus zu uns käme.

Wir würden ihn auch gerne etwas fragen:

… (Voten der Kinder) und …

Ach, Jesus, wir können dich mit Augen nicht sehen, aber rufen können wir trotzdem.

Kreative Umsetzung

Kreative UmsetzungNach der Erzählung kann die Geschichte gespielt werden, und zwar die Schlüsselszene, der Einzug: »Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!«

Alle Kinder spielen die Leute am Straßenrand, dabei werden nacheinander verschiedene »Jubelarten« gespielt:

Gemeinsam wird dann überlegt, welcher Empfang uns angemessen für Jesus erscheint.

Wir spekulieren, welche Gedanken Jesus durch den Kopf gingen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Gestaltung eines Doppelbildes (s. »Zur ganzen Reihe«, S. 91). Ein solches Bild müsste am nächsten Sonntag mit der dunklen Seite ergänzt werden.

Eine schöne Idee ist es auch, eine Straße zu bauen mit brennenden Kerzen.

Vielleicht sind einige Geschichten hiervon bekannt, trotzdem entdeckt man immer wieder Einzelheiten, die vergessen sind.

Unser Text ist diesmal eine Sammlung verschiedener Geschichten, wie ein Fortsetzungsroman: Judas – Gethsemane – Gefangennahme – Verleugnung – Verspottung – Verhör. Jedes einzelne dieser Teile könnte »reichen« für einen Gottesdienst. Und doch ist es gerade mal reizvoll, diese Geschichten hintereinander als eine Erzählung zu hören. Schwerpunkt und Einzelheiten kann man dann nach eigenen Vorstellungen aussuchen.

Insgesamt sind es Geschichten voller »Dunkelheit«, und das nicht nur, weil sie in der Nacht spielen. Sie zeigen die dunklen Seiten des Menschen und sie führen immer tiefer in Abwege und Verzweiflung. Wir können uns empören über die Machenschaften der Menschen, aber nicht meinen, wir wären über sie erhaben und hätten sicher ganz anders gehandelt.

Auffällig bleibt in allen Geschichten die Passivität Jesu. Nur bei der Gefangennahme verhindert er aktiv eine Eskalation. Ansonsten wehrt er sich nicht, flieht nicht und verteidigt sich auch nicht. Nach seinem Gebet in Gethsemane fühlt er sich so in Gottes Plan geborgen, dass er allen Widerstand dagegen aufgibt.

Ist das ein vorbildliches Verhalten auch für uns?

Kinder erschrecken vor den Ungerechtigkeiten der Welt. Mit einer Mischung aus Gruseln und Entsetzen werden sie die Geschichten hören. Die Frage nach dem »Warum?« wird oft gestellt werden und ist doch nur schwer zu beantworten.

Die Geschichte sollte nicht ohne einen Ausblick auf Ostern erzählt werden. Ohne Einzelheiten zu nennen, kann man darauf hinweisen, dass sich noch Entscheidendes ändern wird und die dunklen Mächte nicht einfach siegen werden.

Ich möchte besonders das Lied »So viel Kummer« (s. »Zur ganzen Reihe«, S. ???) nennen, das die Licht-Dunkel-Thematik aufnimmt und nicht bei der Verzweiflung stehen bleibt. Man kann es gut nehmen, um die lange Erzählung immer wieder zu unterbrechen.

Ich höre manchmal Dinge,

die mich unendlich traurig machen.

Traurig und wütend und hilflos.

Ich verstehe das alles nicht.

Ich sehe keinen Sinn.

Alles wird finster in mir.

Kannst du mir noch helfen, Gott?

Doch ich will nie den Glauben verlieren, Gott,

dass du stärker bist als diese ganze Finsternis.

Dass du alles ändern kannst

und mich wieder auffängst

und ins Licht führst.

»Was möchte ich Gott fragen, was möchte ich ihm als Klage vorlegen?«

Wir sammeln verschiedene Anfragen an Gott und tragen sie mit dem Lied »Gott, wir kommen zu dir« (s. unten) vor:

Dazu stehen wir im Kreis. Die Kindervoten werden immer in der Pause im letzten Takt gesprochen. Dieser kann hierzu beliebig ausgedehnt werden. Jedes Mal wird dazu etwas in die Mitte gelegt: z. B. ein Stein, ein schwarzes Band, ein Fragezeichen …

Vor der letzten Strophe sagen, dass es die letzte ist und den Text dazu singen. Dabei eine große Kerze zu den Steinen stellen.

Bewegungen zum Lied

Gott wir kommen zu dir vier Schritte in die Mitte

weil wir dich nicht verstehnvier Schritte zurück

Gott wir kommen zu dirvier Schritte in die Mitte

und rufen Arme heben

Dann etwas in die Mitte legen, während alle anderen in die Ausgangsposition zurückgehen.

Auch hier verweise ich auf das Doppelbild, das bereits für den letzten Sonntag vorgeschlagen wurde (s. »Zur ganzen Reihe«, S. 91).

Wer gerne mit Bodenbildern arbeitet, kann an den Beschreibungen der leidvollen Momente ein durchscheinendes schwarzes Chiffontuch auf das Bodenbild legen. Es zeigt etwas von der lähmenden Dunkelheit, die über uns kommen kann. Beim Schlusssatz der Geschichte sind die Tücher unbedingt zu entfernen.

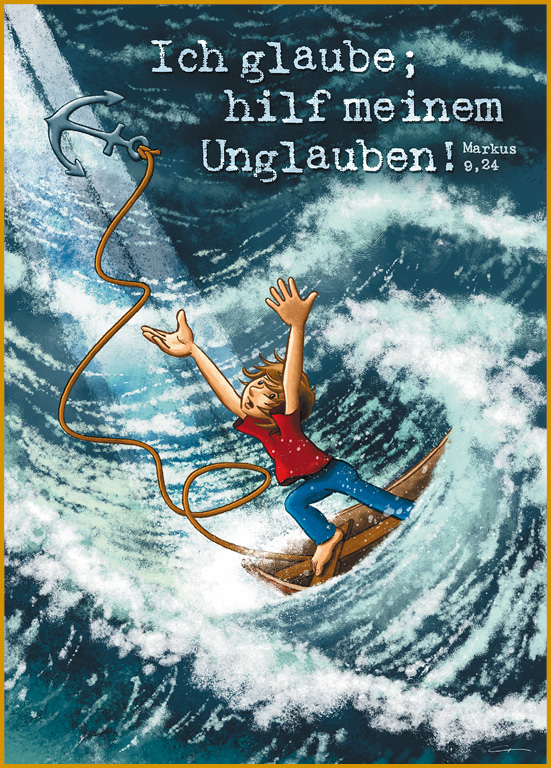

Illustration: Uli Gutekunst; erhältlich beim Verlag Junge Gemeinde.

Die Erzählung, in der dieser kurze Ausruf der Jahreslosung steht, findet sich in den Evangelien bei Matthäus, Markus und Lukas. Unmittelbar vorher wird jeweils von der Verklärung Jesu auf dem Berg erzählt. Im Anschluss an die Heilung des Jungen folgt die zweite Ankündigung des Leidens und der Auferstehung Jesu.

Jedes Evangelium setzt aber in der Schilderung der Dämonenaustreibung auch eigene Akzente. Nur Markus überliefert z. B. den Teil des Gesprächs zwischen dem Vater und Jesus, in dem der Glaube bzw. der mangelnde Glaube thematisiert wird, und damit auch den Satz unserer Losung.

Dass es einen Streit zwischen den Schriftgelehrten und den Jüngern gab, bevor Jesus kommt, erzählt ebenfalls nur Markus. Worum es in dem Streit gegangen ist, benennt er nicht. Vielleicht wurde die Autorität und Vollmacht nicht nur der Jünger, sondern auch von Jesus selbst in Frage gestellt. Denn für Markus ist es vom Beginn seines Evangeliums an wichtig, die Konfliktthemen zwischen den Schriftgelehrten und Jesus herauszustellen. Letztendlich geht es dabei um die Frage: Handelt Jesus im Auftrag Gottes und mit Vollmacht oder steht er im Widerspruch zu den Geboten Gottes und ihrer Auslegung?

Meine Kinder wollten in einem gewissen Alter immer wissen, wer der Bestimmer ist. Wenn die Frage nach der Vollmacht zum Entscheiden geklärt war, dann war es für sie in Ordnung.

Letztlich ist die Frage nach der Vollmacht auch eine Vertrauensfrage. Kann man sich auf das Wort des anderen verlassen, steht er zu mir auch in schwierigen Situationen? Verspricht er nur, was er auch halten kann? Dann ist er glaubhaft.

Das steht auch im Hintergrund unserer Geschichte und in dem »Ja, aber“ des Losungswortes: Ja, ich möchte glauben, aber hilf mir in meinen Zweifeln.

Wenn die Kinder Fragen zu der Krankheit des Jungen stellen, kann darauf eingegangen werden. Ob es eine Dämonenaustreibung oder eine Heilung von einem epileptischen Anfall war, steht allerdings schon für den Evangelisten nicht im Mittelpunkt. Vielmehr geht es um die Vertrauensfrage. Die Krankheit selbst deutet Markus auf dem Hintergrund des Verständnisses seiner Zeit.

Bist zu uns wie ein Vater (KuS 240)

Gott, unser Vater,

zu dir dürfen wir kommen,

mit unseren Fragen und Zweifeln,

mit unseren kleinen und großen Sorgen.

Du trägst und hältst uns,

weil du uns liebst.

Lass uns spüren,

dass du uns nahe bist und uns begleitest –

jetzt in diesem Gottesdienst

und alle Tage unseres Lebens.

Alle: Amen.

Dbd 2018, S. 57f. (auch abgedruckt im Auslegungsheft zur Jahreslosung 2020, S. 24f.; ein Hinweis dazu finden Sie unter Punkt 14).

Bringen Sie ein Surfbrett mit und sprechen Sie mit den Kindern über dieses Sportgerät.

Mit einem Surfbrett auf den Wellen zu reiten, erfordert Geschicklichkeit, hohe körperliche Fitness und gute Kenntnisse der natürlichen Verhältnisse (Wellengang, Wind, Klippen, Unterwasserwelt etc.). Mut allein genügt nicht. Surfen ist ein Extremsport, der eine außergewöhnliche Herausforderung darstellt.

Der Sportler muss sich auf sein Können, seine Kenntnisse und das Sportgerät verlassen können.

Vielleicht können die Kinder kurz auf das Brett stehen und eine kleine »Trockenübung« machen.

Ich möcht, dass einer mit mir geht

(EG 209, KG 211, KuS 260, LJ 160, MKL1 82)

Zeigen Sie das Bildmotiv zur Jahreslosung von Uli Gutekunst.

Erzählen Sie ruhig auch von eigenen Zweifeln und wie Sie damit umgegangen sind.

Ein Vater hatte einen Jungen. Der war schon seit seiner Geburt von schweren Anfällen geplagt. Wenn es ihn packte, dann wurde er wie von Geisterhand zu Boden geworfen. Er schlug wild um sich und tobte so, dass ihn mehrere Männer festhalten mussten. Wie aus heiterem Himmel konnte so ein Anfall losbrechen. Dann war der Junge immer in Gefahr, dass ihm etwas passierte. Er hatte sich schon schwer am Feuer verbrannt und einmal war er in die Zisterne gefallen, die voll Wasser war. Nur gut, dass sein Vater in der Nähe war und ihn rasch herausziehen konnte.

Alle waren in Sorge um den Jungen und fürchteten sich vor dem nächsten Anfall. Wenn er so einen Anfall hatte, dann murmelte er unverständliche Sachen. Ansonsten aber war er stumm und reagierte nicht, wenn man ihn rief.

Der Vater hatte gehört, dass Jesus in das Dorf kommen wollte, in dem sie wohnten. Deshalb war er mit seinem Sohn auf den Marktplatz gegangen, um Jesus ja nicht zu verpassen. Dort fand er tatsächlich mehrere von seinen Jüngern. Jesus selbst sah er nicht.

»Was soll’s?« , dachte er. »Dann frage ich eben die Jünger von Jesus, ob sie meinem Jungen helfen können.« Tatsächlich versprachen sie dem Vater, seinem Sohn zu helfen. Sie legten dem Jungen die Hände auf und segneten ihn im Namen von Jesus. Doch es stellte sich keine Besserung oder Heilung ein. Vielmehr wurde der Junge wieder von einem schweren Anfall gepackt.

Es waren auch ein paar Gelehrte auf dem Platz, die sich gut in der Heiligen Schrift auskannten. Sie beschimpften die Jünger: »Da sieht man es. Ihr macht den Leuten Hoffnung und dann passiert nichts. Alles wird noch schlimmer für diesen armen Jungen und seinen Vater. Unruhestifter und Angeber seid ihr. Es stimmt nicht, dass ihr im Namen Gottes sprecht.«

Während sie so mit den Jüngern stritten, kam Jesus mit drei weiteren Jüngern auf den Marktplatz. Er machte sich Platz und ging auf die wartenden Jünger zu. »Was streitet ihr euch hier mit den Leuten herum?« , fragte er sie.

Da ging der Vater auf Jesus zu und sagte: »Du bist sicher Jesus. Zu dir wollte ich eigentlich. Mein Sohn ist schon lange krank. Gerade hatte er wieder so einen Anfall.«

Die Jünger erklärten Jesus, dass die Gelehrten mit dem Streit angefangen haben. »Die glauben nicht, dass du im Namen Gottes kommst«, sagten sie. »Ist das ein Grund zu streiten, statt sich um den Jungen zu kümmern?«, erwiderte Jesus. »Bringt ihn her zu mir.«

Als sie den Jungen zu Jesus brachten, wurde er wieder heftig geschüttelt und riss sich von ihnen los. Alle wichen vor Entsetzen zurück. Der Vater war völlig verzweifelt und sagte zu Jesus: »Du siehst, deine Jünger haben es versucht. Sie konnten aber nichts ausrichten. Wenn du es kannst, dann habe Mitleid. Hilf mir und meinem armen Kind.«

Jesus antwortete: »Du sagst, ‚wenn du es kannst‘. Du zweifelst also daran. Ich sage dir: Alles kann der, der glaubt, dass Gott retten und helfen kann.«

Da rief der Vater laut: »Jesus, ich glaube; hilf meinem Unglauben!«

Die Klage war wie ein Schrei der Verzweiflung und doch auch ein Gebet. Jesus freute sich über die Ehrlichkeit des Vaters und über seinen Wunsch, Gott zu vertrauen.

Wie tot lag der Junge nach seinem letzten Anfall da. Da ging Jesus zu ihm hin, berührte ihn und sagte: »Du böser Geist, der dieses Kind so gefangen hält und grausam herumreißt, verlasse ihn und komm nicht wieder zurück.«

Jesus nahm den Jungen bei der Hand und richtete ihn ganz behutsam auf. Alle sahen, dass der Junge jetzt aufrecht stehen konnte. Ja, der Junge fing sogar an, fröhlich zu lachen. Er schien geheilt.

Die Jünger staunten, und fragten sich: „War unser Glaube so klein? Wieso konnten wir den Jungen nicht heilen?

Alle Dinge sind möglich (KuS 254)

Gott, wir kommen zu dir mit dem Herzen voller Vertrauen in deine Liebe zu uns.

Wir kommen zu dir mit unseren Zweifeln und Ängsten, ob deine Zuneigung zu uns wirklich immer gilt.

Wir kommen zu dir mit der Hoffnung, dass du uns annimmst, so wie wir sind: mit unseren Stärken und Schwächen.

Danke, dass wir vor dir nicht die Superhelden spielen müssen.

Danke, dass wir zu dir gehören dürfen, auch wenn wir uns nicht viel zutrauen.

Danke, dass wir zu dir gehören, auch wenn andere das nicht cool finden.

Danke, dass du uns als deine Jüngerinnen und Jünger gebrauchen kannst, egal, ob wir schon viel von dir verstanden haben oder nicht.

Hilf uns, dass unser Glaube wachsen kann.

Stärke uns, wenn wir an dir und deiner Liebe zweifeln.

Begleite uns, auch wenn wir deine Schritte neben uns nicht wahrnehmen.

Höre uns, wenn wir zu dir rufen, auch wenn wir deine Antwort nicht verstehen.

Wir wollen glauben und dir vertrauen.

Hilf unserem Unglauben. Amen.

Gott, dein guter Segen

(KG 220, KKH 58, KuS 176, LH1 53, LJ 382)

Es segne euch Gott, der Vater:

er helfe euch, damit ihr an seine Liebe glauben könnt.

Es segne euch Gott, der Sohn:

er lehre euch durch sein Wort, damit euer Glaube wachsen kann.

Es segne euch Gott, der Heilige Geist:

er leite euch, damit ihr Gottes Liebe weitergeben könnt.

So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.

Alle: Amen.

Der Rucksack ist auch in Bioqualität erhältlich (Best.-Nr. 1692).

Peter Hitzelberger

Die Erzählung von David ist eine Aufstiegsgeschichte: Aus dem kleinen Hirtenjungen, dem jüngsten von acht Brüdern, wird der große König David. Obwohl er noch klein ist, traut Gott David Großes zu.

Das Motiv, dass der »Jüngste« am Ende der Größte ist, findet sich oft in biblischen Geschichten, in abgewandelter Form z. B. auch bei Josef und seinen Brüdern. Es ist wichtig, dass David, der während seiner Herrschaft als König durchaus viele Fehler macht (z. B. in der Geschichte um Batseba), in den ausgewählten Geschichten klug und umsichtig agiert. Seine Erwählung ist unumstritten und zeigt sich in den ausgewählten Geschichten in unterschiedlicher Weise.

Das wünsch ich sehr

(KuS 410/LJ 488/MKL1 5/LH1 86/KKH 54/KKL 33);

Du, Gott, stützt mich

(KuS 463/LJ 501/LH2 66/KKL 46);

Hallelu-, Hallelu (KuS 226/LJ 389/KG 193/MKL1 49/KKH 71/KKL 78);

Sei mutig und stark und fürchte dich nicht (Feiert Jesus. Kids 1);

Gott, dein guter Segen

(KuS 176/LJ 382/KKH 58/KG 220/LH1 53/KKL 66)

Im Kreis aufstellen, einer/r spricht Segensworte mit Bewegungen, die anderen machen die Bewegungen mit:

Einen Bogen über die vier Sonntag spannt das Motiv des Hirten: Der Hirtenjunge wird zum König über Israel. Könige wurden im Alten Orient als Hirten gesehen. Darum soll Psalm 23, der bekannteste »Davidpsalm«,als roter Faden die Reihe begleiten. Die Davidgeschichten können dazu dienen, die bildhafte Sprache des Psalms für die Kinder zu illustrieren. So können sie die Bilder mit den Geschichten verbinden und den Psalm als Lebenspsalm begreifen.

Die Reihe wird mit Psalm 23 gestaltet. Aus einem braunen Tuch wird ein Weg gelegt. Am Weg wird aus Tüchern und anderem Material eine Landschaft gelegt, die dem Psalm entspricht.

Der Psalm wird in Abschnitten groß ausgedruckt und Sonntag für Sonntag passend zur Landschaft auf den Weg gelegt. Zu jedem Blatt wird ein Symbol für die jeweilige Geschichte gelegt.

Der Herr ist mein Hirte,

mir wird nichts mangeln.

Er weidet mich auf einer grünen Aue

und führet mich zum frischen Wasser.

Grüne Tücher (Wiese) und blaue (Wasser); dazu z. B. Blumen, Muggelsteine …

Symbol: Schaf (z. B. aus der Weihnachtskrippe, Playmobil, Duplo …).

Er erquicket meine Seele.

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

Rotes Tuch (Zorn und Liebe),

Symbol: Musikinstrument (z. B. Flöte, Tamburin …).

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück,

denn du bist bei mir.

Dein Stecken und Stab trösten mich.

Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.

Schwarzes Tuch (Angst, Trauer),

Symbol: Steinschleuder, / Kieselstein.

Du salbst mein Haupt mit Öl

und schenkst mir voll ein.

Goldenes Tuch (Königswürde),

Symbol: Ölfläschchen.

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Violettes Tuch (Buße),

Symbol: Messer und/oder Stoffstückchen.

Henrike Frey-Anthes

Wer ist Gott? Und wie ist sein Reich? Das lässt sich nicht in drei Sätzen zusammenfassen. In dieser Reihe geht es um vier Gleichnisse, mit denen Jesus etwas von Gott und seinem Reich erzählt. Am Ende steht kein vollständiges Bild, aber vier Blicke durchs Schlüsselloch auf eine Wirklichkeit, die uns versprochen ist, die aber noch nicht (ganz) da ist.

Wenn Jesus damals erzählt hat, dann hatte er die Menschen um ihn herum und ihre Fragen, Ängste und Sorgen im Blick. Daran hat er angeknüpft, um von Gott und seinem Reich zu erzählen. Deshalb sind die Gleichnisse für uns heute oft fremd. Für die Menschen damals war die Rede von Senfkörnern, Drachmen und Dienern aber so selbstverständlich wie wenn wir heute von Sonnenblumen, Euro oder Niedriglöhnen reden.

Jesus geht es darum, in den Gleichnissen die Menschen direkt anzusprechen. Er will nicht nur, dass sie die Worte verstehen, die er sagt, sondern er will ihnen zeigen, wo Gottes Reich an ihre alltägliche Lebenswelt anknüpft, wo es jetzt schon in ihrem Leben aufscheint. Die Menschen sollen lernen, Gottes Reich zu sehen, und daraus Konsequenzen für ihr Leben ziehen. Sie sollen jetzt schon danach leben.

Die Gleichnisse der Reihe sind alle aus dem Lukasevangelium gewählt. Lukas setzt in seinen Erzählungen ganz eigene Akzente. Manche Gleichnisse bei Lukas sind wirklich schwierig und eine Herausforderung. Hier ist es wichtig, im Hinterkopf zu behalten: Gleichnisse sind Bilder, die ihre Grenzen haben. Sie nehmen Bestimmtes in Blick und spitzen zu. Manchmal kann man sie auch verschieden interpretieren. Und sie beantworten nicht alle Fragen.

Wenn Sie sich vorab im Mitarbeitendenkreis über offene Fragen austauschen, müssen Sie nicht auf jede Frage eine Antwort finden und auch den Kindern gegenüber nicht auf alles eine Antwort haben. Mitarbeitende und Kinder sind gemeinsam auf dem Weg des Glaubens und suchen nach Antworten. Dies zu benennen und evtl. gemeinsam im Gebet vor Gott zu bringen, ist eine genauso wichtige Glaubenshaltung, wie eigene Glaubensansichten zu teilen.

Folgendes Gebet kann dabei hilfreich sein:

Gott, wir sind auf der Suche nach dir.

Wir wollen dich besser kennenlernen,

deine Worte und Verheißungen verstehen.

Nicht immer gelingt uns das.

Nicht immer verstehen wir, wie deine Verheißungen und die Welt, wie sie gerade ist, zusammenpassen.

Gott, dein Reich soll kommen. Darum beten wir. Und vertrauen darauf, dass dein Reich auch jetzt schon mitten unter uns ist. Amen.

Ausgang und Eingang (EG 175/KuS 160/LJ 119/MKL1 2/KG 184/KKL 23);

Eines Tages kam einer (KuS 348/LJ 454/KG 45);

Kleines Senfkorn Hoffnung

(KuS 354/LJ 580/MKL1 90/KKL 94);

Heaven is a wonderful place (KKH 29);

Suchet zuerst Gottes Reich

(EG 182/KuS 222/LJ 128);

Gib uns Ohren, die hören

(KuS 496/LJ 534/KKH 3/MKL2 38/KG 195/KKL 64).

Gott, du bist mein Gott den ich suche.

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.

Ich will bei dir zu Hause sein, will spüren und sehen, wie stark und herrlich du bist.

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.

Unter dem Schatten deiner Flügel kann ich singen. Mein ganzes Leben hängt an dir.

Deine Hand hält mich fest.

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.

Gott, du bist innen (Arme vor der Brust kreuzen)

und außen (Arme zur Seite strecken)

und um mich herum. (Sich einmal drehen)

Du gibst meinen Beinen festen Stand.

(Fest auftreten)

Dein Segen hält mich geborgen in deiner Hand.

(Hände der Nachbarn rechts und links fassen.)

Amen

In einer Spanschachtel oder einem Schuhkarton können Gegenstände gesammelt werden, die in den Reich-Gottes-Gleichnissen vorkommen: Senfkörner, eine Münze, ein Pappteller. Die Kinder können überlegen, was für sie zum Reich Gottes dazugehört und weitere Gegenstände mit in die Schachtel tun. Entweder kann jedes Kind für sich selbst eine Reich-Gottes-Schachtel erstellen, oder es wird für jeden Sonntag gemeinsam eine Schachtel bestückt. Evtl. hat die Schachtel eine Art »Schlüsselloch« als Symbol für den Blick durchs

Schlüsselloch auf Gottes neue Welt?

Miriam Guillet

»Was ist gerecht?« Oder anders gefragt: »Was ist ungerecht?«

Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit sind abstrakte Begriffe, von denen Kinder aber eine ganz genaue Vorstellung haben. Sie wissen, was gerecht bzw. ungerecht ist. Wenn ein Freund mehr Murmeln hat als man selbst, ist das ungerecht. Wenn alle Enkel von Oma und Opa gleich viele Schokoladenstückchen bekommen, ist das gerecht.

Gerechtigkeit wird von Kindern (wie bei der Mehrheit der Bevölkerung) als »ausgleichende« Gerechtigkeit verstanden: Jede/r bekommt das, was sie/er verdient. Aber auch gerechtes oder ungerechtes Handeln ist ihnen ein Begriff.

Unserem menschlichen Verständnis von Gerechtigkeit steht das biblische Verständnis gegenüber, das weit über das hinausgeht, was wir für gerecht oder ungerecht halten. Im biblischen Sinne gibt es eine doppelte Gerechtigkeit: die des Menschen und die von Gott.

Gerecht ist der Mensch, der eine Beziehung zu Gott hat und auf ihn vertraut: »Abram glaubte dem HERRN, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit.« (Gen 15,6)

Gerecht ist dann aber auch der Mensch, der nach dem Willen Gottes fragt und danach handelt: »Der Gerechte ist barmherzig und gibt.« (Ps 37,21)

Folglich ist Ungerechtigkeit nicht nur das ungerechte Handeln, sondern die Ablehnung und Zurückweisung Gottes selbst, also die Gott-Losigkeit.

Bleibt die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Sie findet sich in Psalm 23: Gott führt den Menschen durchs Leben. Er sorgt gut für ihn, zeigt ihm aber auch, was Gerechtigkeit bedeutet und wie er gerecht leben kann.

Gerechtigkeit aus evangelischer Sicht bedeutet, dass der Mensch vor Gott gerecht ist aufgrund »seines Glaubens um Jesu Christi willen aus Gnade«, wie es im Augsburger Bekenntnis heißt (CA 4). Nicht aufgrund seiner Taten, wie Martin Luther nicht leid wurde zu betonen. Die Taten sind Folge der Gerechtigkeit (»Früchte des Glaubens« ), nicht Voraussetzung. Dies kann in manchen biblischen Kontexten zu Widersprüchen führen (vgl. z. B. Jakobus 2,14ff).

Wo Menschen sich vergessen

(KuS 506/MKL2 132/ LH1 27)

Die Strophen sprechen, zwischen den Strophen singen alle den Kehrvers. (Dies eignet sich besonders für Kindergottesdienste mit kleinen Kindern.)

Lieder

Gemeinsam unterwegs (Liederbuch zwischen Himmel und Erde, 309);

Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn

(EG RT/LJ 584);

Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt

(EG 182/KuS 222/LJ 128).

In den Fürbitten kann der Kehrvers von »Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehn« (s. oben) nach jeder Bitte gesungen werden.

Die Reihe besteht aus drei biblischen Texten aus unterschiedlichen Zeiten, in denen darum auch ganz unterschiedliche Gerechtigkeitsaspekte beleuchtet werden. Ein wiederkehrendes und verbindendes Element könnte darum eine »Gerechtigkeitsrunde« am Ende des Verkündigungsteils sein, die die Aspekte der jeweiligen biblischen Geschichte aufnimmt und ergründet.

Die Kinder bekommen dazu Schilder (ausgewählte Kinder können von Woche zu Woche zu »Gerechtigkeitsexpert/inn/en« ernannt werden), auf denen auf beiden Seiten je ein Emoji abgebildet ist: Auf der einer Seite ein verärgertes, auf der anderen ein fröhliches. Dann werden den Kindern Fragen gestellt, auf die sie mit »Das finde ich gerecht« (»Das gefällt mir«) oder »Das finde ich ungerecht« (»Das gefällt mir nicht«) antworten, indem sie die entsprechende Seite des Schildes hochhalten und zeigen.

Bastian Basse

»Das finde ich gerecht!«

»Das finde ich ungerecht!«

Welche besonderen Talente haben Kinder?

Jonas ist noch ganz hibbelig. Aber im Kindergarten ist jetzt der Stuhlkreis dran. Und dann heißt es: Stillsitzen. Das kann Jonas nicht immer so gut. Aber alle Kinder sind dabei, deshalb gibt er sich Mühe. Was sie heute wohl im Stuhlkreis machen?

Karin, seine Erzieherin, sagt: »Wir alle haben etwas, das wir besonders gut können. Heute wollen wir mal schauen, was jede und jeder von euch besonders gut kann. Wir fangen hier bei Luisa an. Wie ist das bei Luisa? Was kann sie besonders gut?«

Das ist leicht. Luisa kann sehr gut malen. Das wissen hier alle Kinder.

»Und wie ist das bei Julian?«, fragt Karin weiter. Der ist immer so schlau und weiß auf alles eine Antwort. »Und wie ist das bei Mira?«, ist das nächste Kind an der Reihe. Puh, das ist gar nicht so leicht. Mira ist noch ziemlich neu hier, sie kann nicht so viel Deutsch, und ist auch sonst eher ein stilles Mädchen. Da meldet sich Emily: »Mira kann besonders gut zuhören.« Jonas ist ganz überrascht. »Ja, das stimmt«, denkt er. »Das kann sie wirklich gut.«

Jetzt ist Jonas dran. »Und was kann Jonas besonders gut?«, fragt Karin. Jetzt ist Jonas aber gespannt. Was die anderen wohl sagen werden? Da meldet sich Noah: »Jonas kann von uns allen am schnellsten rennen. Wisst ihr noch, wie ich mir letzte Woche im Garten das Knie aufgeschlagen habe? Da ist Jonas ganz schnell hier ins Haus gerannt, um Pflaster und Verbandszeug zu holen.« Ja, das stimmt. Die anderen Kinder nicken.

Karin sagt: »Das, was wir gut können, das sind unsere Gaben und Fähigkeiten. Gott hat sie uns geschenkt. Deshalb sollen wir das, was wir gut können, nicht nur für uns behalten, sondern uns gegenseitig damit helfen und unterstützen. So wie Jonas, als er schnell gerannt ist, um Verbandszeug zu holen.«

Als Karin das sagt, ist Jonas ganz stolz.

Talente können anderen nützen oder schaden

Drei Tage später spielen alle Kinder im Hof. Das gefällt Jonas immer am besten, wenn er und seine beiden Freunde Mika und Ben draußen toben können. Heute haben die drei viel Quatsch im Kopf.

Plötzlich sagt Ben: »Kommt, wir ärgern die Luisa. Schaut doch mal, die Puppe, mit der sie gerade spielt. Wäre das nicht lustig, wenn wir sie ihr wegnehmen und schnell wegrennen? Jonas, das musst du machen, du kannst doch am schnellsten von uns allen rennen.« – »Ja, Jonas«, spornt ihn Mika an, »mach das mal.« Jonas zögert ein bisschen. Die

Luisa kann er eigentlich ganz gut leiden. »Na los, mach schon«, schubst ihn Ben. »Oder hast du etwa Angst?« – Da läuft Jonas los, schnappt sich die Puppe und ist weg. »Hey, das ist meine Puppe!«, hört er Luisa noch rufen. Aber mit Jonas kann sie nicht mithalten, er kann einfach viel schneller rennen.

Manchmal ist es besser …

Flink saust Jonas um die Ecke vom Schuppen und direkt in die Arme von seiner Erzieherin Karin. Die schaut ihn mit strengem Blick an. Kleinlaut gibt Jonas ihr die Puppe. »Es tut mir leid«, sagt Jonas. Er weiß genau, dass es falsch war, Luisa die Puppe wegzunehmen. Und dass er ihr damit ihr schönes Spiel kaputt gemacht hat. Sanft sagt Karin zu ihm: »Weißt du, Jonas, das ist etwas Gutes, dass du so schnell rennen kannst. Aber jetzt gerade hast du es nicht für etwas Gutes eingesetzt, sondern um Luisa zu ärgern.

Manchmal ist es besser, auch etwas, das man gut kann, nicht zu tun, wenn es zu nichts Gutem führt. Wir sollen unsere Fähigkeiten und Gaben doch nutzen, um uns gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Das ist das, was Gott eigentlich von uns will.« Das versteht Jonas gleich. Und er nimmt sich fest vor, nur noch für andere zu rennen, wenn es ihnen hilft oder etwas Gutes bewirkt.

Miriam Guillet

Der Text 1. Samuel 17 führt uns in die Zeit, in der die israelitischen Stämme von den Philistern bedrängt wurden. Aufgrund dieses Drucks schlossen sich die Stämme stärker zusammen und wählten ihren ersten König, Saul. Dieser konnte die Philister jedoch nicht besiegen. Dies gelang erst David. All dies spiegelt sich in der Erzählung von Davids Kampf gegen Goliat.

Diese Geschichte gehört aus gutem Grund zu den bekannten Geschichten der Bibel. Denn zwei belastende Erfahrungen sind hier angesprochen:

Die erste Erfahrung erzeugt ein Gefühl der Frustration, die zweite erzeugt Angst. An mehreren Stellen in der Geschichte wird David signalisiert, dass er nicht geeignet ist. Angst erlebt das israelitische Heer angesichts des offensichtlich überlegenen Goliats. David findet aus seinem Vertrauen in Gott den Mut, sich von der Geringschätzung, die ihm entgegengebracht wird, nicht lähmen zu lassen und sich dem angsteinflößenden Gegner zu stellen.

Beide Erfahrungen machen Menschen auch heute. Wo wird uns Kompetenz abgesprochen? Was macht uns Angst?

Auf dem Weg zur Erzählung muss man bedenken, dass 1. Samuel 17 zwar sehr spannend ist, aber auch sehr viel Gewalt enthält. Hier wird man sehr sorgfältig überlegen müssen, was man um der Verständlichkeit willen erzählen muss und was man lieber weglässt.

Mit den Themen »fehlende Kompetenz« und »Angst« sind wichtige Themen des kindlichen Erlebens angesprochen. Wie oft bekommen Kinder gesagt: »Das kannst du noch nicht. Dafür bist du noch zu klein.« Gleichzeitig werden sie mit immer größer werdenden Anforderungen in der Schule konfrontiert. Doch auch ein anfangs zwangloses Hobby kann eine fordernde bis überfordernde Eigendynamik entwickeln, wenn mehr Trainingsstunden oder Übungszeit gefordert werden.

Am Beispiel Davids können Kinder erleben, dass einer, dem keiner etwas zutraut, es trotzdem schafft, weil ihm Gott den Rücken stärkt. Insofern ist diese Geschichte eine echte Resilienzgeschichte, die Kindern Mut macht, sich im Vertrauen auf Gott, den guten Hirten, auch scheinbar erdrückenden Situationen, Aufgaben oder Forderungen zu stellen.

Ein Korb mit Kieselsteinen steht bereit. Impuls: »In unserem Leben gibt es Dinge, die machen uns Angst. Sie sind für uns so hart und kalt wie solch ein Stein. Was macht uns Angst?« Mit Filzstiften auf die Kieselsteine schreiben, was die Kinder benennen; auf einem schwarzen Tuch ablegen.

Vor dem Fürbittgebet wird eine Kerze angezündet. »Mit allem, was uns Angst macht, können wir zu Gott kommen.« Nach dem Gebet werden die beschrifteten Steine bei der Kerze abgelegt.

Wer hat Angst vor Goliat? In Anlehnung an das allseits bekannte Laufspiel »Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann« stellt sich ein Kind (Goliat) auf die eine Seite des Raumes/Platzes. Die übrigen Kinder stehen auf der gegenüberliegenden Seite. Das Goliat-Kind ruft der Gruppe zu: »Wer hat Angst vor Goliat?« Die Kinder antworten: »Niemand!« Das Goliat-Kind ruft: »Und wenn er kommt?« Antwort: »Dann rennen wir davon!« Daraufhin rennen die beiden Parteien zur jeweils gegenüberliegenden Seite. »Goliat« versucht dabei mittels Abschlagen, so viel Kinder wie möglich zu fangen. Die abgeschlagenen Kinder helfen ihm in der nächsten Runde beim Fangen. Wer als letztes abgeschlagen wird oder in der letzten Runde noch nicht abgeschlagen wurde, ist Sieger.

Dosenschießen Mehrere Dosen oder stabile Plastikbecher (mindestens 6) werden pyramidenförmig aufgestellt. Die Kinder versuchen, mit Tennisbällen so viele Dosen/Becher wie möglich abzuwerfen.

(Ein Dosenwurf-Set kann beim VJG bestellt werden: 10 verschlossene Dosen und drei Kunstlederbälle mit ca. 7 cm Durchmesser, € 26,00, Best.-Nr. 1693, www.junge-gemeinde.de.)

Hirtentasche basteln Mit Bastelfilz und Kleber kann man leicht eine Hirtentasche basteln. Genaue Anleitung und Materialangaben unter:

http://www.kidsweb.de/basteln/filztaschen_basteln/filztaschen_basteln.htm

Wir sind eingeladen zum Leben

(KuS 185/MKL2 126/KG 205/KKL 161)

(KuS 650)

Guter Gott, es ist schön, dass wir zusammen sind und miteinander Kindergottesdienst feiern.

Es ist schön, dass du versprochen hast,

dass du auch da sein willst – obwohl wir dich nicht sehen können. Das tut uns gut.

Wir bitten dich: Lass es eine schöne Feier werden. Amen

S. »Kreative Umsetzung der Geschichte«, oben.

David soll nach seinen Brüdern schauen

David war ziemlich enttäuscht. Alle seine Brüder durften mit König Saul in den Kampf gegen die Feinde ziehen. Nur er musste daheimbleiben. »Du bist noch zu klein,« hatten der Vater und die Brüder zu ihm gesagt. Lustlos trieb David die Schafe auf die Weide.

Doch eines Morgens sagte der Vater zu ihm: »David, ich mache mir Sorgen um deine Brüder. Geh und schau, ob es ihnen gut geht.« Voller Spannung machte sich David auf den Weg. Endlich würde er die mutigen Soldaten der Israeliten und König Saul sehen.

Nach einigen Stunden Fußmarsch erreichte er das Lager der Israeliten. Doch seine Brüder zu finden, war gar nicht so einfach. Viele, viele Männer waren da, um das Volk gegen die Philister zu verteidigen. So machte sich David auf die Suche.

Goliat fordert einen Mann zum Kampf heraus

Doch plötzlich rief jemand: »Er kommt wieder. Der schreckliche Goliat kommt wieder!« Alle Männer liefen ganz aufgeregt zum Rand des Lagers. David war neugierig geworden und folgte ihnen. Erst jetzt bemerkte er das Lager der Feinde, das auf dem gegenüberliegenden Berg lag.

Von dort kam ein Mann, so groß, wie David noch nie einen Menschen gesehen hatte. Groß und voller Muskeln. Fast ein Riese! Mit einem Brustpanzer, mit Beinschienen, auf dem Kopf einen Helm, am Gürtel ein mächtiges Schwert und in der Hand einen riesigen Speer. Der stellte sich in die Mitte des Tales und rief lauf: »Hey, ihr Israeliten, warum sollen wir hier unnötig Blut vergießen? Ich mache euch ein Angebot: Einer von euch kämpft gegen mich. Wer gewinnt, hat den ganzen Krieg gewonnen! Na, wer traut sich?«

David wartete gespannt, ob einer seiner Brüder vortreten würde. Doch keiner kam. Auch keiner von den anderen Soldaten. Nicht einmal König Saul. Da begann der schreckliche Goliat zu lachen. Höhnisch rief er: »Ihr seid doch alle Feiglinge. Mitsamt eurem König. Wahrscheinlich ist euer Gott zu schwach. Ja, so wird es sein. Euer Gott ist ein Schwächling, darum seid ihr alle Feiglinge!« Und er drehte sich um und ging lachend zurück zum gegnerischen Lager.

David hat Mut und Gottvertrauen

Mit hängenden Schultern schlichen sich die israelitischen Soldaten ins Lager zurück. »Aber das könnt ihr doch nicht machen!«, rief David fassungslos. »Dieser Goliat beleidigt euch und unseren König und unseren Gott! Und ihr schleicht einfach davon?« – »Ach, halt die Klappe, Kleiner«, fuhr ihn einer zornig an. »Hast du seine Muskeln nicht gesehen? Seine Rüstung und seinen Speer? Gegen den hat keiner von uns eine Chance. Wer soll sich da trauen?« – »Ich würde es tun« , sagte David. »Du? Junge, werde du erst mal erwachsen, dann kannst du Heldentaten vollbringen!«, spotteten die Soldaten und ließen David einfach stehen.

Doch irgendjemand musste dem König von David erzählt haben. Denn auf einmal stand der Diener des Königs vor ihm und fragte: »Bist du der, der mit Goliat kämpfen würde?« David nickte. »Dann komm mit zum König.« Der Diener führte ihn in das Zelt des Königs. Der König schaute ihn prüfend an. Dann sagte er zu seinem Diener: »Willst du mich auf den Arm nehmen? Der ist ja noch viel zu jung!« Und zu David sagte er: »Junge, geh mal wieder heim zu deinem Vater und überlass das mal den Erwachsenen.«

Doch David antwortete: »Die trauen sich doch nicht, mein König. Die haben doch alle Angst!« – »Und du würdest dich trauen?«, fragte der König. »Ja«, antwortete David. »Wir können es doch nicht zulassen, dass dieses Großmaul unseren Gott beleidigt. Unser Gott ist kein Schwächling, sondern stark!« Der König sagte: »Aber du bist kein Soldat.« – »Kämpfen kann ich trotzdem«, erwiderte David. »Wenn ich die Schafe meines Vaters hüte, dann wollen manchmal Bären oder Löwen ein Schaf holen. Mit meinem Hirtenstock und meiner Schleuder kämpfe ich mit ihnen und schlage sie in die Flucht.«

Der König schwieg und überlegte. Schließlich sagte er: »Na gut. Aber gegen Goliat reicht ein Hirtenstock und eine Schleuder nicht. Du sollst meine Rüstung bekommen.« Also zogen die Diener des Königs David die königliche Rüstung an. Sie steckten ihm ein Schwert in den Gürtel und setzten ihm einen Helm auf. Der rutschte David über die Augen, so dass er nichts mehr sehen konnte. Und die Rüstung war so schwer, dass er kaum mehr gehen konnte. »So wird das nichts, mein König«, sagte David. »Ich mache das so wie immer. Ich nehme nur meinen Stock und meine Schleuder.« – »Das ist zu gefährlich!«, riefen alle. Doch David antwortete: »Ich bin doch nicht allein. Gott ist bei mir. Das ist viel besser als die tollste Rüstung.«

David besiegt Goliat

Gut schlief David in dieser Nacht nicht. Als es endlich Morgen wurde, stand er auf, ging an den Fluss, suchte sich dort fünf glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. Dann nahm er seinen Stock und seine Schleuder und ging zum Rand des Lagers. Alle Soldaten und König Saul warteten schon auf ihn. Es dauerte nicht lange, bis der riesige Goliat kam. Wieder rief er voller Spott: »Na, traut sich heute einer? Ach nein, ihr seid ja ein Volk von Feiglingen mit einem Schwächling als Gott!« – »Ich kämpfe mit dir!«, rief David und trat vor. Goliat schaute ihn von oben bis unten an. Dann sagte er verächtlich: »Kleiner, geh heim. Goliat kämpft nicht gegen Kinder!« – »Du kommst mit Helm und Brustpanzer und Schwert«, sagte David, »aber ich komme im Namen unseres Gottes, der viel mächtiger ist als du. Der wird mir helfen!« – Goliat zuckte mit den Schultern und sagte: »Na gut, wenn du es nicht anders willst.« Dann zog er sein mächtiges Schwert und kam auf David zu. Der holte rasch einen Kieselstein aus seiner Tasche, legte ihn in die Schleuder und ließ die Schleuder über seinem Kopf kreisen. Dann ließ er die Schleuder los. Der Kieselstein traf Goliat an der Stirn. Da fiel der riesengroße Goliat um wie ein abgesägter Baum und lag ausgestreckt auf dem Boden.

Gott ist der Sieger

Als die Philister sahen, dass Goliat sich nicht mehr rührte, bekamen sie Angst und flohen so schnell sie konnten. Die Israeliten jagten ihnen nach. Es gelang ihnen, die Gegner zu besiegen. »Sieg! Sieg!«, riefen sie, als sie später ins Lager zurückkehrten. Alle klopften David auf die Schulter und riefen: »David hat Goliath besiegt. David ist unser Held!« Doch David wehrte ab. »Das stimmt doch gar nicht«, sagte er. »Nicht ich habe Goliat besiegt, sondern Gott. Er hat mir den Mut gegeben. Er hat mir geholfen. Gott ist der Sieger!«

Gott sagt uns immer wieder

(KuS 478/LJ 542/KG 216/KKL 70)

Guter Gott,

manchmal sagen die anderen:

»Das kannst du nicht.«

Das macht uns traurig und nimmt uns den Mut.

Manchmal sagen wir uns selbst:

»Das schaffe ich nicht!«

Dann trauen wir uns nichts zu und fühlen uns ganz klein.

Manchmal haben wir Angst:

vor der Schule, vor den anderen, vor dem, was wir tun sollen.

Das raubt uns die Freude.

Doch du bist bei uns, so wie du auch bei David warst.

Darum dürfen wir dir alles bringen, was uns Angst macht.

Wir bitten dich: Sei du an unserer Seite,

gib uns Mut und die Kraft, die wir brauchen.

Segne uns.

Alles, was uns auf dem Herzen liegt,

bringen wir dir, wenn wir gemeinsam beten:

Vater unser im Himmel …

Gott steht hinter dir (KuS 206)

Sabine Keppler

Am Hof in Jerusalem regiert ein König. Er heißt Saul. Alle denken: »König müsste man sein! Saul müsste man sein!« Alle finden das. Außer einem: Saul selbst.

Saul ist nicht immer gern König. Im Gegenteil. Manchmal will er am liebsten kein König mehr sein. Dann möchte er sich nur in eine Ecke verkriechen und niemanden mehr sehen. Denn das Königsein ist anstrengend.

Am Ende kommt es immer auf Saul an. Was Saul sagt, das wird gemacht: Was Saul essen will, das wird gekocht. Wenn Saul ausreiten will, damit die Menschen ihn sehen und ihm zujubeln, muss er das nur sagen. Wenn Saul findet, jemand muss ins Gefängnis, dann muss der andere ins Gefängnis.

Aber das ist so schwierig. Manchmal weiß er ja gar nicht, was er am liebsten essen möchte. Manchmal möchte er ja gar nicht ausreiten und hören, wie die Menschen ihm zujubeln. – Manchmal hat Saul Angst vorm Königsein. Alle sagen zu ihm: »Entscheide du! Du bist doch der König!«

Dabei will er gar nicht immer alles entscheiden müssen. Manchmal weiß er ja gar nicht, ob es richtig ist, was er entscheidet. Dann möchte er am liebsten einfach im Bett liegen bleiben. Alles soll dunkel sein. So dunkel, wie es in seinem Herzen ist.

Alle singen: Das wünsch ich sehr (s. »Zur ganzen Reihe«, S. ???)

Sauls Berater machen sich Sorgen. »Das geht doch nicht, dass ein König traurig ist. Oder Angst hat. Ein König muss stark sein! Wir müssen etwas tun!«

Sie überlegen. Und dann fällt ihnen ein: »David! David spielt Harfe. Er singt Gotteslieder. Die sind so schön, dass jeder, der es hört, froh wird. Ja, klar, David! David muss kommen!«

Sie holen David. Er hat seine Harfe dabei. Vorsichtig setzt er sich zu Saul ans Bett. David nimmt seine Harfe und beginnt leise zu singen: »Gott ist mein Hirte. Er ist bei mir. Wenn ich froh bin und wenn ich traurig bin. Wenn ich Angst habe und wenn ich mutig bin. Gott ist immer da. Und ich will bei Gott sein.«

Alle singen: Das wünsch ich sehr (s. »Zur ganzen Reihe«, S. 12)

Das Lied klingt wunderschön. Saul hört zu. Und langsam, ganz langsam wird sein Herz wieder hell.

So bleibt David bei Saul. Immer wenn Saul traurig wird, dann singt David. Und Saul geht es besser.

Henrike Frey-Anthes

Die Erfahrung, vor einer großen Herausforderung zu stehen, die Mut erfordert, kennen vermutlich auch die Mitarbeitenden im Vorbereitungskreis. Welche Herausforderungen gibt oder gab es in ihrem Leben, die Angst oder Sorge machen? Wichtig für die Mitarbeitenden ist, dass die Erzählung zeigt: Es ist gut, sich nicht nur auf sich selbst zu verlassen. Haben die Mitarbeitenden schon einmal erlebt, eine Herausforderung gemeistert zu haben, von der sie dachten, sie sei zu groß? Was hat ihnen dabei geholfen?

Ein kurzer Austausch über die eigenen Erfahrungen kann helfen, um sich in einem zweiten Schritt zu überlegen, vor welchen Herausforderungen vielleicht die Kinder stehen könnten, denen die Geschichte erzählt wird.

Mit der Geschichte von Davids Kampf gegen Goliat nähert sich David weiter dem König-Sein. Ist er bisher Musiktherapeut und Waffenträger Sauls, wird er jetzt auch zum Kämpfer. David wird als ein besonders gewitzter und kluger Soldat dargestellt, der Goliat mit unerwarteten Mitteln schlägt. Das kann er, weil er weiß, dass er nicht allein seine Aufgabe bewältigt, sondern es mit Gottes Hilfe schafft.

Goliat dagegen ist eine mythische Figur, die für alle feindlichen Mächte steht, die Israel gefährlich werden könnten. Die schwere Rüstung betont die große Bedrängnis, die vom Feind Israels ausgeht.

Gleichzeitig blitzt Humor aus dem Text heraus: Der unbesiegbare Goliat ist so schwer bewaffnet wie kaum ein anderer Soldat, dabei hätte er diese Bewaffnung eigentlich gar nicht nötig, ist er doch anscheinend unbesiegbar. Die »Moral« der Geschichte ist wichtig: Nicht Waffen und Kampfesstärke vermögen Israels Feinde zu besiegen, sondern Gottes Beistand verhilft David zum Sieg.

Die Kinder erleben in ihrem Alltag auch Herausforderungen, die ihnen Angst oder Sorgen bereiten: Klassenarbeiten, Sportwettkämpfe, Auseinandersetzungen in der Klasse oder der Familie.

Die Geschichte von David und Goliat kann ihnen helfen, dass sie gestärkt werden (Resilienz) und wissen: Egal, was mir bevorsteht, ich bin nicht allein, Gott steht mir bei.

Ein wichtiger Aspekt der Geschichte ist das Höhnen (Verspotten) Goliats. Auch das kennen Kinder, dass andere (oder sie selber) verhöhnt oder gemobbt werden. In der Geschichte von David und Goliat ist klar: Das tut der, der sich gegen Israel stellt.

Die Kinder können an der Geschichte lernen: Es ist nicht in Ordnung, andere zu verspotten oder sie klein zu machen. Goliats Spott kommt am Ende auf ihn selbst zurück.

Psalm 23

Siehe »Zur ganzen Reihe«, S. 12.

Es wird ein Kreis gebildet und die jeweils rechte Hand auf die Schulter des zur Rechten stehenden Kindes gelegt. Die linke Hand wird in die Mitte gestreckt, den Handteller wie eine Schale nach oben geöffnet. Dann wird gemeinsam der Segen gesprochen oder gesungen, z. B. »Du, Gott, stützt mich«.

Ein Gesprächsimpuls kann sein:

Die Kinder könnten sich überlegen, wie man jemandem entgegentreten könnte, der andere oder einen selbst verspottet oder mobbt.

Aus zwei leeren Plastikflaschen werden David und Goliat gebastelt: Eine große Flasche ist Goliat, eine kleine Flasche, in die Sand gefüllt wird, ist David. Auf die Flaschen können mit permanentem Folienstift Gesichter gemalt werden, Stoffstücke werden zu Umhängen. Dann spielt man »David gegen Goliat«: Die Kinder pusten gegen die Flaschen: Beim ersten Hauch fällt Goliat um. David aber bleibt stehen, der Sand stabilisiert die Flasche.

Wenn alle gepustet haben, kann sich mit (den größeren Kindern) ein Gespräch anschließen: »Was ist es, das David so erfüllt, dass er nicht umfällt? Was macht David Mut?«

Die Ideen der Kinder werden wieder auf Zetteln notiert und auf den Psalm-23-Weg gelegt oder in die kleine Flasche gesteckt.

Sie können für sich selbst ein David-und-Goliat-Paar herstellen.

Wähle das Team, für das du jetzt Materialien suchst, oder auf dessen Materialien du zugreifen möchtest.

Du kannst jederzeit oben rechts über das Team-Menü ein anderes Team auswählen.